種は、狩猟採集の時代から果実とともに古代人にとって大切な食材でした。そして、人は種から果実が実ることを知ってから「農耕文明」が始まり、今に至るまで発展させてきました。

日本では、縄文時代の遺跡からはクリ、クルミ、トチ、ドングリなどの木の実がたくさん出土しています。森が豊かなため、木の実の方が手に入りやすかったと考えられています。その他、動物の肉や魚、貝なども遺跡から見つかり、海産物も食べられていました。

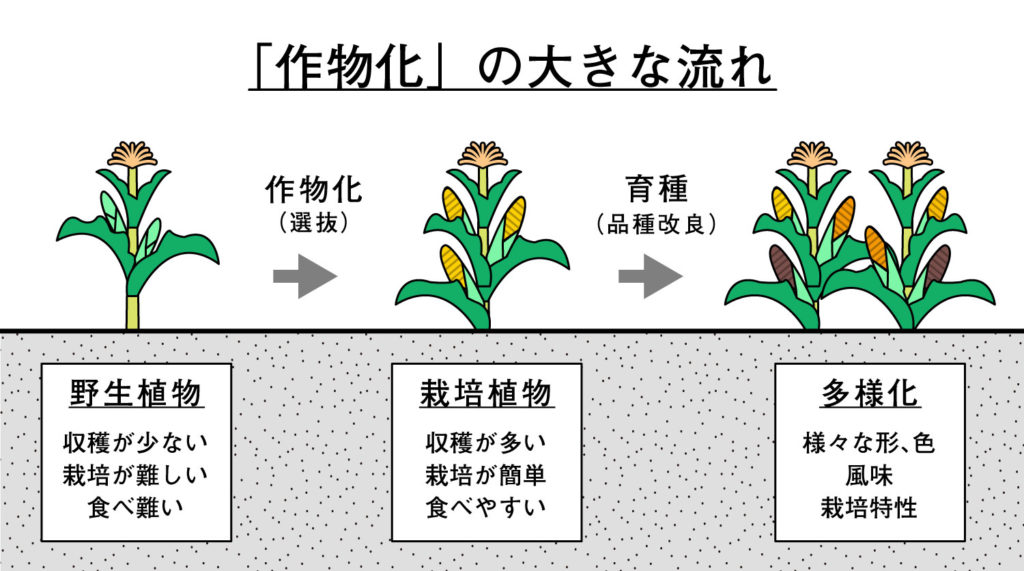

植物の「作物化」

野生の植物の果実や葉などを食べていた時代から、畑で種を発芽させ、作物を収穫してべるようになるまでは何千年もの長い年月がかかっています。世界の各地域では、文明ごとにそれぞれの地域ならではの「栽培植物」が育てられてきました。

栽培植物とは、人間にとって都合の良い作物になるように、野生植物から変化したものです。そうした作物の変化を「作物化」と呼びます。では野生植物の変化の歴史をご紹介します。

古代から人間は、一株の植物からたくさんの作物を収穫しようと考え始めました。これを「品種改良」と呼び、古代人もより収穫できる株や突然変異した株を選抜して育ててきたと考えられています。

例えば、大豆が一つのサヤに入る種は大体3粒ですが、大豆の原種と考えられている「ツルマメ」という野生の大豆は粒のサイズが大きく異なります。私たちが普段食べる大豆の約1/3の大きさで熟すのも早いです。

アワの祖先種は、エノコログサという雑草で、現在はかなり粒が大きく育つようになりました。イネの祖先種は「ルフィポゴン種」というもので、一つの穂から20粒ほどしか収穫できませんでした。

トウモロコシの祖先種は様々な説がありますが、有力なのは「テオシント」という品種です。トウモロコシは、数千年かけて作物化が進み、現在では、野生では生きていけない植物になっていると言われます。

系統選抜(選抜育種)とは

「選抜育種」とは、例えば、大きな実をつけたり、病気に強かったりといった人間に都合の良い形質の中から、目的の形質を持つ個体同士を交配して作物をつくることです。F1品種(雑種の第一世代)を出発点とし、自家受粉を繰り返すなかで、目的に近い株を選んで育てます。およそ9から10世代目で目的の個体が得られるので、それを品種として固定するする方法で、一般的に「固定種」と呼ばれます。

その他、個体では選びにくい形質で、種の数や草丈などは、関係する遺伝子の数が多いため、個体では選ばずに集団として選ぶ「集団選抜」などの育種方法があります。

個体選抜

野生植物は、すべての種が同時に発芽してしまうと、環境変化の影響で一斉に枯れてしまう可能性があるため、発芽時期が揃わない性質をもっています。しかし、人間が作物と使うには、種を撒けば一斉に発芽する方が便利です。そのため、種の休眠期間が浅く、成熟期間も揃っているものを選抜したり、発芽後の生育の様子や、収穫までを観察し、育てやすく、病気に強くて美味しい株を選び続けてきた歴史があります。

こうした、都合の良い株を選ぶことを、今の時代では「個体選抜」といいます。

個体選抜は、農耕が始まった古代から行われてきました。そして現在、それらは貴重な「遺伝資源」となって現代につながっています。一つの例としてあげられるのは、近世の日本のイネ。日本の江戸中期から「篤農家」と呼ばれる研究に長けた農家の方が、種を個体選抜し、望ましい品種をつくってきました。

よく知られているのは、コシヒカリの元にもなった「亀ノ尾」という品種です。この品種は、1893年に山形県の篤農家・阿部亀治(1826-1928)が当時、冷害被害があった中で、一株だけ実っていた穂を抜き取って「亀ノ尾」として広めたといわれます。

地域の在来作物

数千年にわたって続けられてきた栽培品種の多くは、人の手によって選ばれるだけなく、種撒いた土地の環境に合うような品種として残ってきました。そうした品種は「在来作物/在来野菜/在来種」と呼ばれ、それもまた現代の新たな品種を作るのための貴重な遺伝資源となっています。

例えば、江戸時代頃には、山を越えるごとに違う品種の大根や葉菜類が育っていたといわれます。農家は、隣の集落の大根や葉菜類の種を交換し、より育てやすく量が取れる品種を歴史的に個体選抜してきました。しかし、同じ種でも異なる土地では、気候や土壌の変化によって元の場所とは、違った育ち方をします。そうした中で、さらに土地に合った種が選抜され育てられることで、その地域ならではの品種へと変わっていきました。

こうしたことが繰り返されるうちに、集落や村ごとに異なった在来野菜が育つ多様な世界が生まれたと考えられています。

地方の在来品種に調べた『地方野菜大全(農文協)』によると68種類の野菜で、在来品種が確認されています。またその品種数は400種類を越え、知られていないものを含めるとかなりの数があるといわれます。特にアブラナ科の野菜が多く、蕪や大根では、162品種あると記載されています。

その理由の一つは、昔は野菜を保存するための方法は漬物が一般的な加工法でした。在来品種は、漬物との関わりは深く、例えば、長野県野沢温泉村の野沢菜漬。京都の聖護院蕪を使った千枚漬。山形県の民田茄子の辛子漬などが有名です。

栽培植物の歴史

植物自身の力を遥かに越えて、人間の手によって作物化した植物は、世界各国へ広まっていきました。歴史を遡ると、日本列島では、縄文時代前期(紀元前4000年以降)は、ユーラシア大陸を故郷とする瓢箪、マメ類、蕎麦、牛蒡といった植物の栽培されていたと言われます。後期になると、イネ・アワ・キビに加えてヨーロッパが故郷のオオムギも伝わってきたとされます。

15世紀の終わり頃になると、大航海時代と呼ばれる時代がやってきて、ヨーロッパの国々は、植民地にする土地を求め、多くの探検家が世界中を回りました。コロンブスがアメリカに到達したのは1492年。それ以後、ヨーロッパには生えていなかったトウモロコシ・ジャガイモ・トマトといったアメリカ大陸が故郷の作物がヨーロッパに持ち込まれ、それらは東アジアに伝わっていきました。今の栽培植物の多くは、16世紀から18世紀にかけてユーラシア大陸全体まで広がったと考えられています。

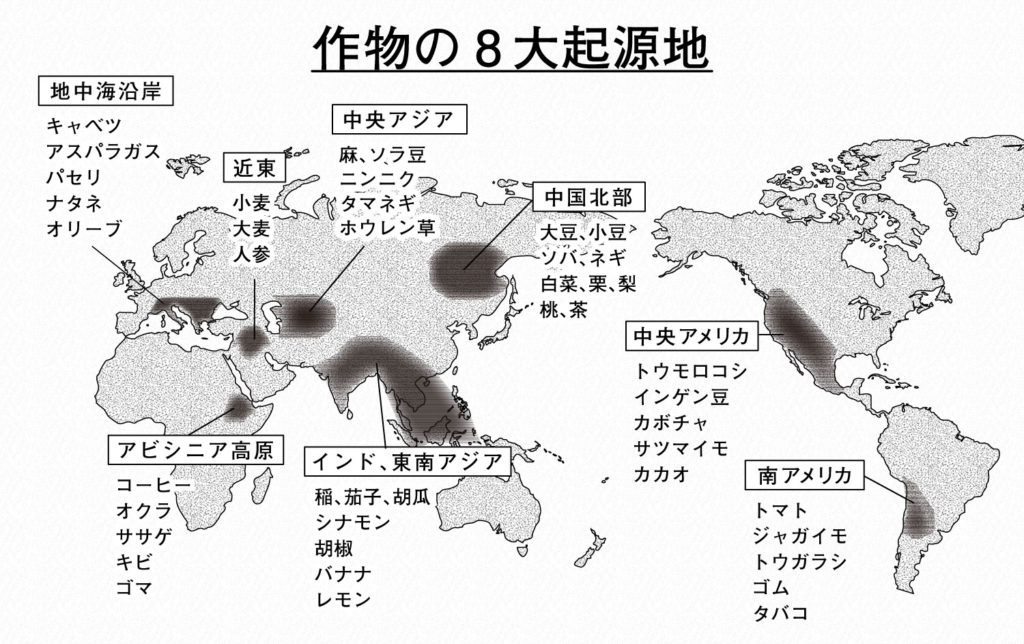

例えば、稲は中国南部の雲南地域が原産。小麦は、メソポタミア文明やエジプト文明が栄えたヨーロッパの地域が原産。トウモロコシは、アステカ文明が栄えた中央アメリカです。それぞれに古来から野生植物として、その地域の作物として育てられてきました。

またその頃から新たな作物を探し求めると共に、生きものの分類の整理や関係が学問上で課題となっていました。スウェーデンの植物学者であるカール・フォン・リンネ(Carl von Linné, 1707-1778)は、生物の分類に必要な「種」という考え方を確立し、分類の仕方を発表したのは18世紀のことです。

世界には知られていないものが沢山あった時代。ヨーロッパの国々は、大航海時代を通して新しい植物や果実の種を探し求め、一つの「産業」として成り立たせるようになりました。

プランテーション栽培の始まり

16世紀に、スペインからアメリカ大陸を植民地にするための征服者が次々と渡ってきたことで、アステカ帝国やインカ帝国などの先住民による文明は滅びました。

その征服者の1人であるエルナン・コルテス(Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, 1485-1547)は、アステカ帝国を征服した時に、アステカ人が食用としていた植物「カカオ」を母国のスペインの国王に献上しました。

カカオの豆はココアやチョコレートの原料になる作物で、コルテスはカカオをトリニダード島に持ち込み、現地の人を奴隷として働かせながら栽培を始めました。一つの作物を大量に育てる「プランテーション」と呼ばれる大規模農業が始まったのもこの頃です。

写真:ゲッティイメージズ

1660年代、フランスがマルティニーク島で同じように栽培を始めました。さらに、1830年以降は、ポルトガル、イギリス、フランスが相次いでアフリカにその生産地を求め、大規模農園が広まった背景があります。

1823年、スコットランドの冒険家のロバート・ブルース(William Speirs Bruce、1867- 1921)は、インドのアッサム地方で「チャ」の木を発見しました。それは、中国の茶とは別物で、やがて紅茶のアッサム・ティーとして栽培されるようになります。

こうして一攫千金を狙う冒険者や探検家、植物学者たちの好奇心や各国の政策によって、それまで古来から伝統的な食文化として知られていた植物が世界中に広まっていきました。

作物の遺伝資源

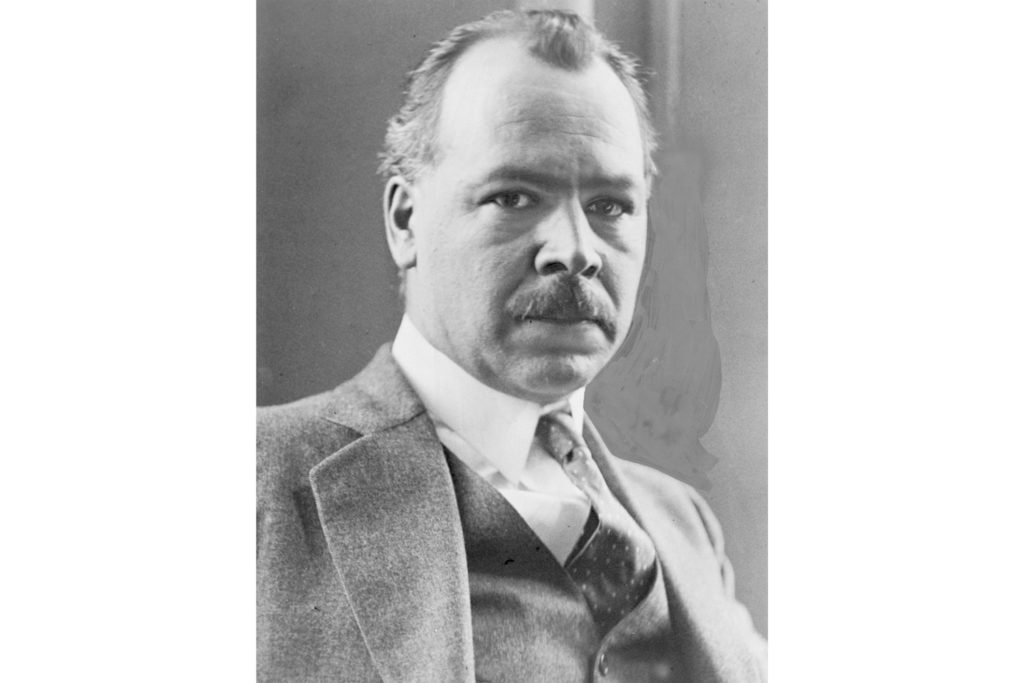

20世紀に入ると、ロシアの農学、植物学者であるニコライ・イヴァノヴィッチ・ヴァヴィロフ(Nikolai Ivanovich Vavilov, 18887-1943)は、世界中を旅して、人間が利用している植物について、どの地域の栽培植物の起源や野生植物の生息状況をくまなく調査しました。

1924年から41年まで、彼の仲間たちの調査で収集された種の遺伝資源はおよそ25万点に及んだといわれます。これから栽培植物の始まりは、世界には栽培植物が出てきた8カ所あるとして、ヴァヴィロフはこれらの場所のことを「起源の中心地」と呼んでいます。

ヴァヴィロフが生きた時代は、ロシア革命によって新しい政治体制とたくさんの国民が食べていくために食料生産を産業として高める必要があった時代でした。食料の生産を増やすために、新しい品種を作ることが大事と考えられ、そのため栽培植物としてより役に立ちそうな形質の遺伝子を世界中に求めました。植物の起源に目を向けたのはそうした背景がありました。

第二次世界大戦の激動の時代にヴァヴィロフは国の政治闘争に巻き込まれ、政治犯として逮捕されることになります。しかし、ヴァヴィロフがスパイ容疑をかけられ、行方不明の間も研究所の研究員たちは活動を続けていたといわれます。1941年にナチスドイツ軍がソビエト連合に侵攻した際、レニングラード近郊のプーシキン市にある研究所の畑は900日以上ドイツ軍に占拠されていました。この900日に及ぶ封鎖によって餓死したレニングラード市民は70万人を超え、研究所の研究員も例外ではありませんでした。それにもかかわらず、彼らは手元にある種を食べることなく遺伝資源として種を守ったといいます。

こうした歴史を経て、戦後に生き残った作物の種は15万点で、それらの遺伝資源は、現在の様々な品種育成に役立っています。特筆すると、1982年にアメリカ合衆国では、大豆の畑が「シスト線虫」という害虫被害で壊滅状態になりましが、この時にアメリカの農務省はヴァヴィロフ研究所が保存していた大豆の種を譲り受けて、「シスト線虫」に強い大豆を見つけることで、新しい大豆の品種をつくり出しました。

緑の革命

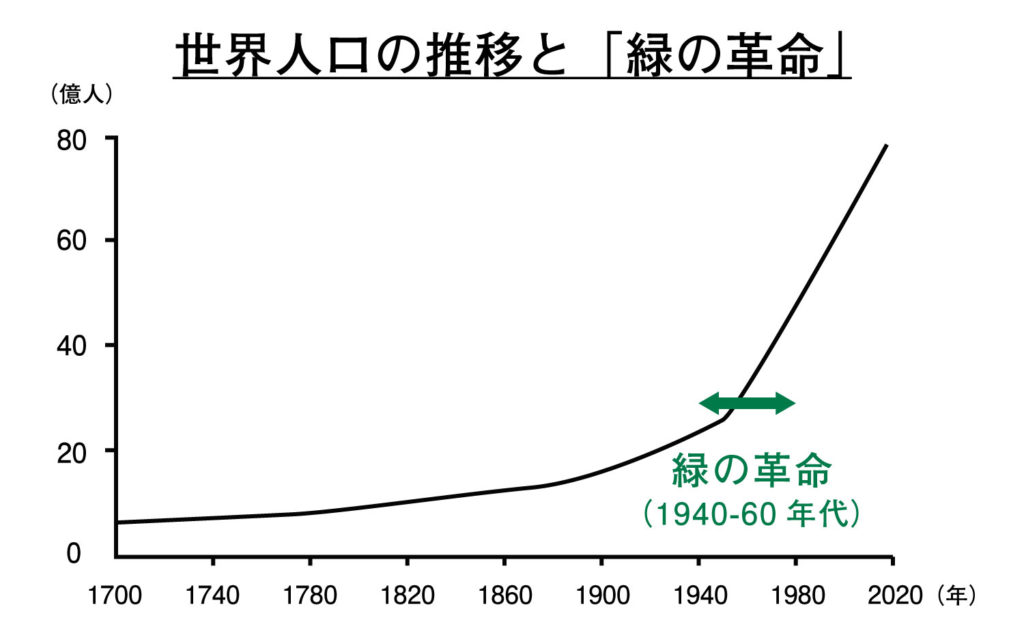

第二次世界大戦後に生きている私たちは、現在、「食料問題」という新たな問題に直面しているといわれます。20世紀初めの世界人口は約16億人でしたが、現在は約76億人。2050年には90億人を超えるといわれています。

20世紀後半の人口の増加を支えるために、イネや小麦などの主要作目が国際的に盛んに品種改良が行われました。

こうした品種改良の取り組みによって、途上国での米や小麦の収穫量が3-4倍にも増えて、多くの人々が救われたことは「緑の革命」と呼ばれています。ただ「緑の革命」は、多くの人を飢えから救ったと同時に、大量の化学肥料と農薬を使うことで収穫量を増やした農業に対して批判もありました。また90年代になると、遺伝子組み換え技術が発達して、トウモロコシ・ダイズ・ナタネ・ワタ・パパイヤといった栽培植物が誕生しました。近年では、ゲノム編集作物なども話題に上がっています。

現在、世界規模で栽培植物の調査研究をしている国際研究所もいくつもあります。

国際イネ研究所(IRRI)、国際トウモロコシ・コムギ改良センター(CIMMYT)、国際馬鈴薯センター(CIP)、アフリカ稲センター(WARDA)、国際生物多様性センター(BIOVERSITY)などです。

これらの研究所は、新しい品種を育成するだけでなく、基本となる種を保存・維持して育種に役立っています。日本では、つくば市にある農業生物資源研究所で貴重な植物遺伝資源の種を収集・保存・維持を続けています。

家庭菜園で自家採種するということ

種の遺伝情報は、DNA配列によって受け継がれていきます。この多様性によって、人間は生かされてきたといっても過言ではありません。

では、家庭菜園で自家採種する意味とは何でしょうか。最近、ネットやリアルで、ゲノム編集作物の流通を危険視する声や、反対意見を叫ぶ人が多いです。しかし、歴史を振り返ると、生産者と消費者にメリットがある品種は市場で溢れ返るものだと思います。

では、なぜ固定種や在来種を家庭菜園で自家採種して育てるのか。それは数十年前、いつ飢饉が起きて、食糧難になるか分からず「田の神」に豊作を祈った時代には、先述の通り「各地域や各家庭で固定種を作り出す文化」がありました。それが「種ある暮らしの文化」だと思います。

私たちはその文化的な側面にとても興味があります。固定種を育てることは単なる手段であって、目的は「新たな固定種」を作ることてが大切だと思います。

この先、最先端技術のスマート農業が発展し、ゲノム編集作物がドローンでベランダに運ばれてくる時代がやってくるといわれます。現在のウイルス騒動しかり、いつ未曾有の食糧難が訪れるか分かりません。何が起こるのか誰も予測できないし、常識はいとも簡単にひっくり返ると思います。

だからこそ、種ある暮らしを取り戻し、自分だけの「種」というライフラインを確保している家庭は、どんなインパクトがあっても耐えることが出来ると思います。農業と家庭菜園は相反するものですが、これからより食の情報リテラシーが求められていると思います。

参考文献:

『たねのふしぎ』岩崎書店

『今さら聞けない タネと品種の話 きほんのき』農文協

注目タグ

Instagramで各地の固定種・在来種を紹介。

サポーター